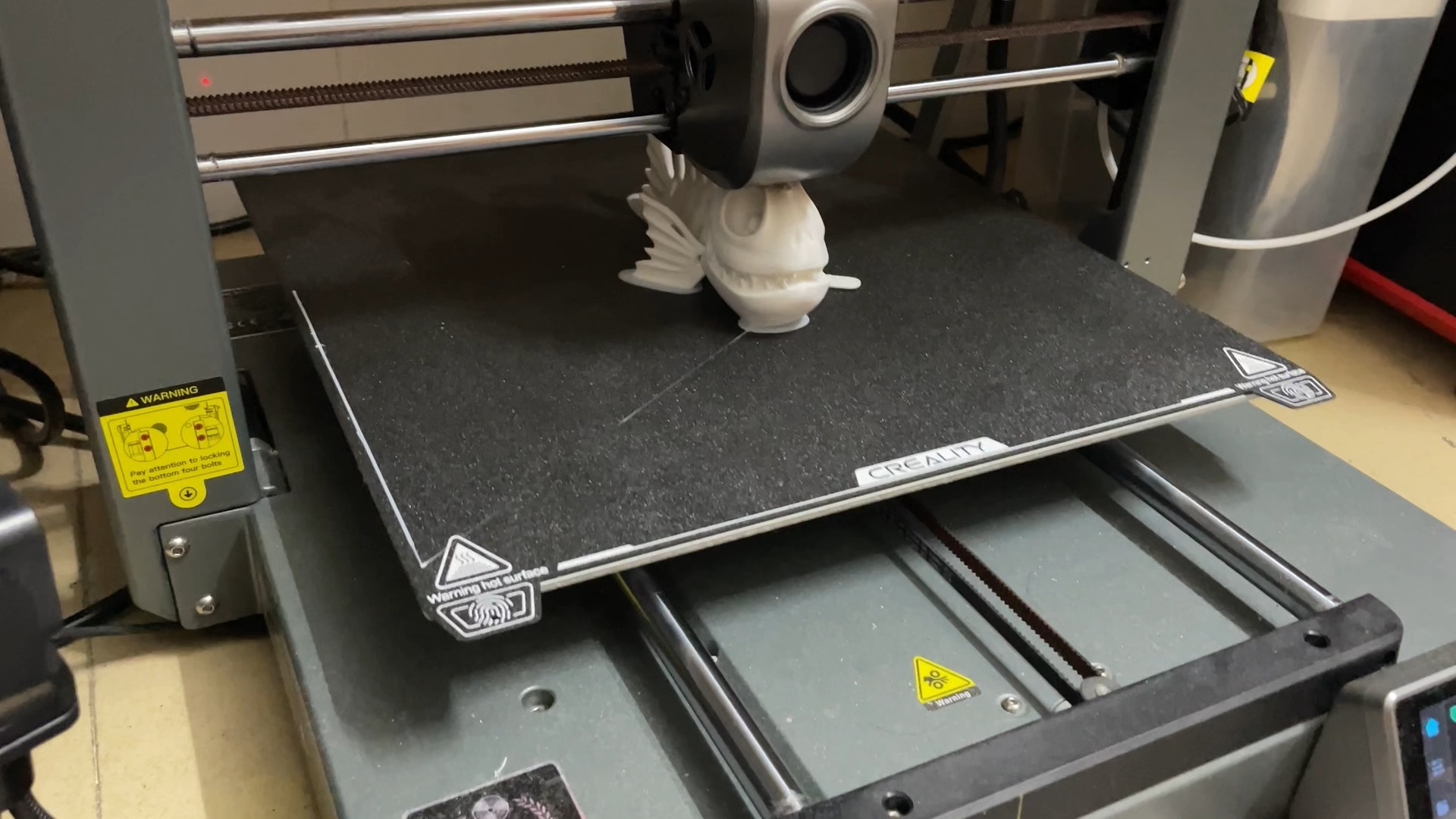

3D打印知識產權保護體系構建與法律實踐

技术特征与法律挑战

3D打印技术通过数字化模型实现物理制造的特性,对传统知识产权保护体系带来全新挑战。该技术涉及著作权、专利权、商标权等多维度知识产权问题,其中数字模型的可复制性和可修改性导致侵权认定难度加大。根据世界知识产权组织报告,3D打印领域知识产权纠纷年均增长率达37%,主要涉及模型文件非法传播、专利规避设计和商标侵权等行为。

著作权保护重点

三维数字模型作为著作权保护的核心对象,其法律认定需满足独创性要求。设计文件应通过时间戳、数字水印等技术手段确权,重要模型需在国家版权局进行作品登记。司法实践中,模型文件分享平台承担注意义务,需建立侵权模型下架机制。2023年北京知识产权法院判决的模型侵权案中,首次认定模型修改程度超过70%即构成新作品,为侵权认定提供重要判例。

专利保护策略

针对功能性零件的专利保护需要多管齐下:核心技术创新申请发明专利(保护期20年),产品结构改进申请实用新型专利(保护期10年),外观设计申请外观专利(保护期15年)。企业应建立专利池战略,将打印工艺、材料配方和产品设计纳入整体保护范围。建议采用技术秘密方式保护打印参数设置等know-how,并通过合同约束员工和合作伙伴。

商标与品牌保护

3D打印产品需防范商标侵权风险,禁止未经许可在产品表面打印他人注册商标。品牌商应监控3D模型分享平台,对侵权模型及时发起下架要求。采用区块链技术建立产品溯源系统,通过数字指纹验证正品产品。奢侈品行业率先引入微观特征标识技术,在打印产品中嵌入肉眼不可见的防伪标记。

风险防控体系

企业应建立三级防控体系:事前防范包括模型加密授权(如DRM技术)、员工保密协议和合作方约束条款;事中监控涵盖网络平台巡查和暗网数据监测;事后维权包含证据固定、行政投诉和司法诉讼。建议投保知识产权侵权责任险,最高保额可达500万元,覆盖潜在维权成本和损失赔偿。

法律法规建设

我国正在完善3D打印知识产权保护体系:《著作权法》将数字模型明确纳入作品范畴,《专利法》新增针对3D打印的间接侵权条款,《反不正当竞争法》强化对技术规避行为的规制。司法机关发布《关于审理3D打印知识产权案件若干问题的指导意见》,明确平台责任边界和侵权认定标准。

国际保护实践

欧美国家采用多元化保护手段:美国通过DMCA法案处理模型文件侵权,欧盟建立跨境快速下架机制。建议跨国企业申请PCT国际专利和马德里国际商标注册,通过海牙体系进行外观设计国际保护。重要技术应在美国ITC进行337备案,阻止侵权产品进口。

结语

3D打印知识产权保护需要法律、技术和管理的系统化结合。企业应当建立全流程防控体系,充分利用著作权、专利、商标等多元保护手段,同时关注国际保护实践。随着法律法规的完善和技术保护措施的进步,3D打印行业将建立更加健康的知识产权生态,促进技术创新和产业可持续发展。